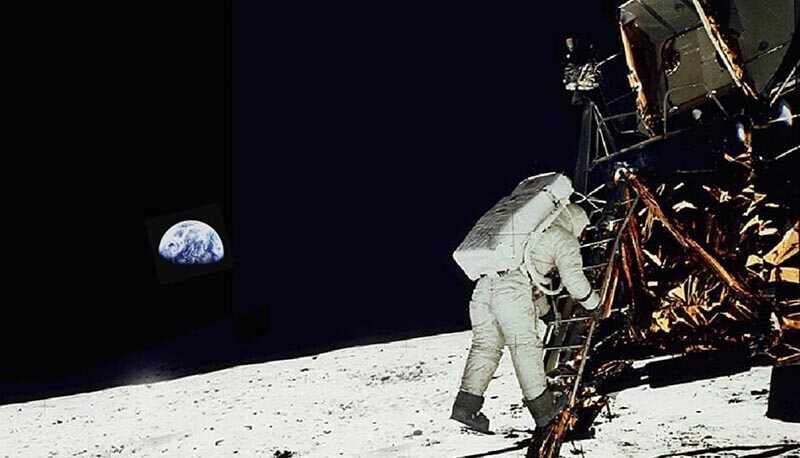

Alle 22.17 italiane del 20 luglio 1969 il modulo lunare dell’Apollo 11 toccava il suolo e alle 4.56 il comandante Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Lo seguì il collega Buzz Aldrin, mentre il terzo astronauta partito dalla Terra, Mike Collins, non toccò mai la superficie lunare e rimase in orbita ad aspettare i colleghi per riportarli a casa.

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, quella missione memorabile, durata 21 ore e 36 minuti, rimane un passo cruciale nella storia dell’umanità. Incollati davanti agli schermi a seguire la diretta televisiva dell’allunaggio c’erano gli occhi di circa 900 milioni di persone. Fu un evento mediatico, oltre che scientifico, d’impatto straordinario. La Rai stimò che, solo in Italia, la diretta fu seguita da 20 milioni di spettatori con sette milioni di schermi accesi.

Il mondo intero rimase con il fiato sospeso per 28 ore di diretta, ore in cui si guardava con incredulità e speranza a quanto stava accadendo sulla Luna. I negozi con le tv accese anche durante gli orari di apertura, mentre negli istituti di detenzione furono portati altri televisori in modo da permettere ai carcerati di assistere all’evento. Una vera mobilitazione mediatica, da cui sono nati anche dubbi ed ipotesi complottistiche sulla veridicità delle immagini diffuse dai media.

La missione lunare fu l’esito estremo di una sfida tecnologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, nata in piena guerra fredda e andata avanti per anni in un’escalation di lanci e missioni aerospaziali. La “corsa allo spazio“, come fu ribattezzata all’epoca, nata per dimostrare la supremazia tecnologica delle due superpotenze, fu in fondo anche la celebrazione della capacità dell’uomo a spingersi oltre il limite, finanche quello del proprio pianeta.

Si era profetizzato che l’allunaggio statunitense potesse segnare l’inizio della collaborazione tra America e Urss e la fine della guerra fredda, ma così non fu, anche se per qualche ora l’emozione per questo evento sensazionale fu più forte di tutto il resto.

E se la corsa allo spazio non ha portato agli esiti immaginati dalle menti di milioni di persone, da quella missione arrivarono le prime rocce lunari, quasi 22 chilogrammi, che hanno permesso ai ricercatori di ricostruire la storia del nostro satellite. Nel corso degli anni e delle diverse missioni lunari – l’ultima il 7 dicembre 1972, con la missione Apollo 17 – si è scoperto, infatti, che la Luna è nata dall’impatto della Terra con un pianeta delle dimensioni di Marte chiamato Theia.

IN ITALIA LA DIRETTA DELLA RAI – “Ha toccato, ha toccato!”. Cinquant’anni fa, quel 20 luglio 1969, il grido entusiasta di Tito Stagno annunciava l’arrivo dell’uomo sulla Luna. Lo storico conduttore Rai ha ricordato che, quella notte, lui e gli altri conduttori che seguirono ininterrottamente lo sbarco sulla Luna erano in giacca e cravatta e mutande. Durante il collegamento per seguire passo passo l’allunaggio, il caldo torrido fuori e dentro lo studio di via Teulada a Roma costrinse i giornalisti della Rai, tra cui Barbato e Stagno, a calarsi i pantaloni. “Dobbiamo tenere la giacca?”, chiese il giornalista Barbato. “Allora togliamoci i pantaloni”. “Tanto c’erano le scrivanie, coprivano tutto”, spiega divertito l’intervistato al Corriere.

LA STANZA DEI BOTTONI – Ma un altro italiano, a chilometri di distanza, sedeva al centro della “stanza dei bottoni” di Cape Canaveral: Rocco Petrone. Fu lui a lanciare il countdown e a pronunciare il “go” che cambiò la storia dell’umanità. Sotto il suo comando quasi 500 persone, tenute sempre al massimo della concentrazione grazie alle passeggiate di Petrone su e giù per la sala nei minuti precedenti il lancio.

“Non saremmo mai arrivati sulla Luna in tempo o, forse, non ci saremmo mai arrivati senza Rocco Petrone”, ha raccontato Isom “Ike” Rigell, ingegnere capo del Kennedy Space Center e addetto alle operazioni di lancio.

Petrone era figlio di emigranti della Basilicata, diventato ingegnere dopo che, in piena guerra, era riuscito ad entrare nell’Accademia militare americana di West Point. Rimasto orfano di padre all’età di sei anni, rischiò davvero di tornare nella minuscola Sasso di Castalda, in provincia di Potenza.

“La via che conduce alla Luna – diceva – è pavimentata di mattoni, di acciaio e calcestruzzo”. Come quella che l’ha condotto verso il suo straordinario destino: dai lavori umili per pagarsi l’Accademia di West Point alla laurea in ingegneria al Mit, alla chiamata al Pentagono.

IL FUTURO NELLO SPAZIO – L’ultimo uomo a camminare sulla Luna è stato Eugene Cernan, nel dicembre del 1972, ma da allora nello spazio sono accadute molte cose. Prima su tutte la costruzione della più grande struttura orbitante mai vista: la Stazione Spaziale Internazionale, realizzata nel corso di quasi 30 anni di missioni nello spazio.

La stazione, oltre a rappresentare un’impresa di dimensioni colossali con i suoi oltre cento metri di intelaiatura, tanto da renderla visibile dalla Terra a occhio nudo, ha realizzato quel sogno di cooperazione tra nazioni “nemiche” che si erano sfidate proprio nella corsa allo spazio.

La stazione orbitale è gestita come progetto congiunto da cinque diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, l’europea ESA, la giapponese JAXA e la canadese CSA-ASC. Fin dal 2 novembre 2000 è abitata continuativamente da un equipaggio variabile tra 2 e 6 astronauti, che si danno più volte il cambio viaggiando su e giù nello spazio.

Lo stesso spirito di collaborazione sta guidando i futuri piani per riportare astronauti sulla Luna e stavolta in modo definitivo. Il progetto è quello di una stazione spaziale, la Gateway, destinata a orbitare attorno al nostro satellite con due scopi diversi: da un lato l’installazione permanente di campi base sulla superficie lunare, dall’altra fare da avamposto per le future missioni dirette verso Marte. Perché da quel 20 luglio del 1969, il cielo non è più il limite.